2025-04-01 11:11:35

文章来源:北京冠领律师事务所

阅读:931

2024年10月,林某因受境外上家雇佣,通过某境外软件向印度用户推广虚假期货交易平台,引导两名用户充值约3万印度卢比(折合人民币不足3000元)。2025年2月,林某被警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留,案件随后进入审查批捕阶段。

案件发生后,林某家属在刑事拘留次日即联系北京冠领(广州)律师事务所,律所随即指派律师沈宏梅担任林某的辩护人。家属虽未掌握案件细节,但反复强调“涉案金额应该很少”、“孩子刚满20岁,此前从未有过违法行为”。律师意识到案件可能存在构罪争议,迅速检索河南省诈骗罪裁判案例及司法解释,并紧急安排与林某的会见。

律师在了解大致案情后指出,我国《刑法》第266条明确规定,诈骗罪以“数额较大”为构罪前提。最高人民法院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》对其进一步细化,规定电信诈骗“数额较大”的标准为3000元,各地可根据经济水平在幅度内调整。河南省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》也明确,未达到该金额的,原则上不作为犯罪处理。

本案的核心争议为跨国案件金额的认定标准。若按照案发时的汇率折算,涉案金额仅为2600余元,低于法定入罪门槛;但若以被害人损失发生日或案发周期内最高汇率计算,则可能突破标准。此外,刑法理论对从犯责任的认定强调“明知”要件,即帮助犯需明确知晓主犯实施的具体犯罪行为。林某供述,自己仅知道要推广“境外期货平台”,但对该平台的虚假性缺乏明确的认知,因此其主观故意是存在解释空间的。

首次会见时,林某由于紧张,只能模糊地描述“按照上家的话术发送消息”、“使用境外聊天软件”的情况,而且关键的电子证据因账号注销难以被调取。律师当即着手核查资金流向。通过调取林某的银行流水,律师发现其仅收取3笔USDT结算的报酬,折合人民币4500元,结合工作周期进行推算,林某的实际涉案金额远低于构罪标准。

然而,检方在审查阶段提出质疑:一是推广行为与用户损失存在因果关系,二是USDT的匿名性可能掩盖真实涉案金额。律师连夜委托第三方机构出具《区块链交易溯源报告》,证实涉案USDT最终流向与诈骗团伙无直接关联,并补充公证后的印度用户证言,证明其投资决策未受实质性误导。在最终审查阶段,律师向检察机关提交了10份河南省同类不起诉案例。同时,援引最高检“少捕慎诉慎押”政策,强调林某身为底层从业人员,对其进行逮捕可能会对民营经济从业人员产生寒蝉效应。

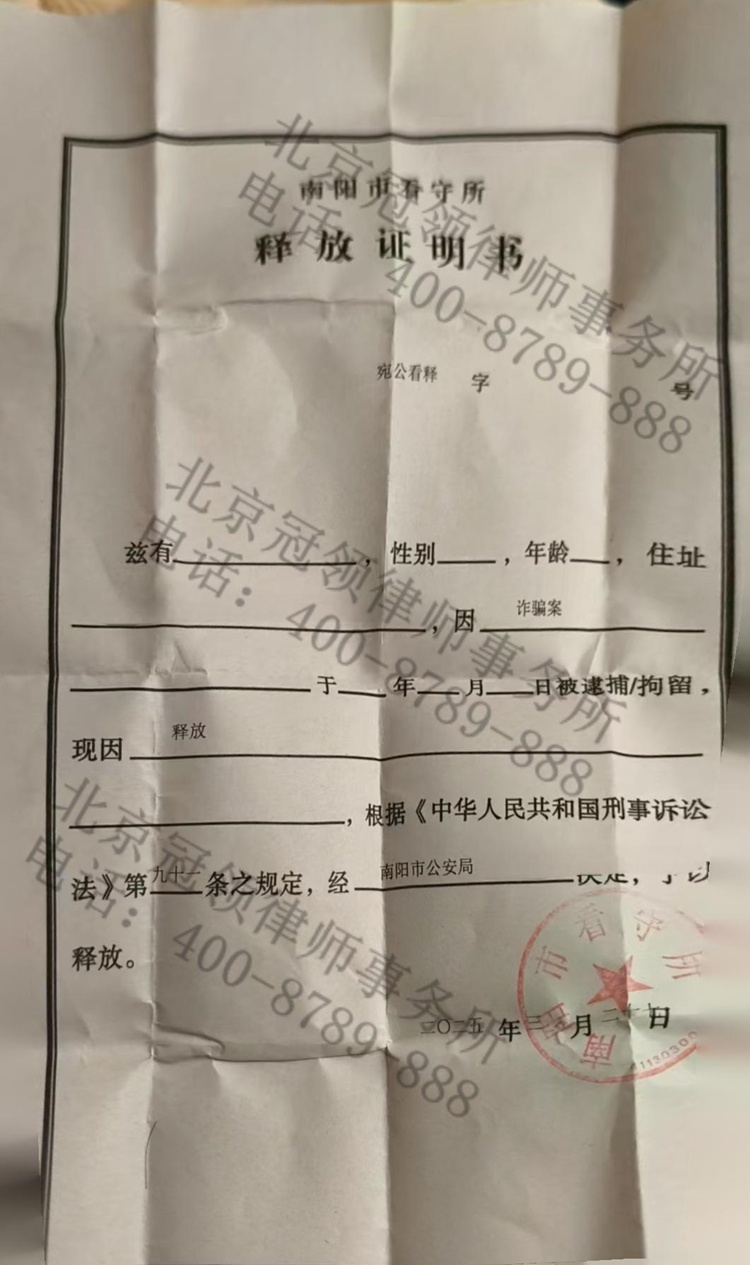

2025年3月25日,南阳市某区人民检察院经审慎审查,认定本案涉案金额未达法定标准且林某无社会危险性,依法作出不予批准逮捕决定。当日,林某在被羁押37天后离开看守所。

撰稿人:李晓雯

审稿人:段光平