2025-04-16 10:24:39

文章来源:北京冠领律师事务所

阅读:476

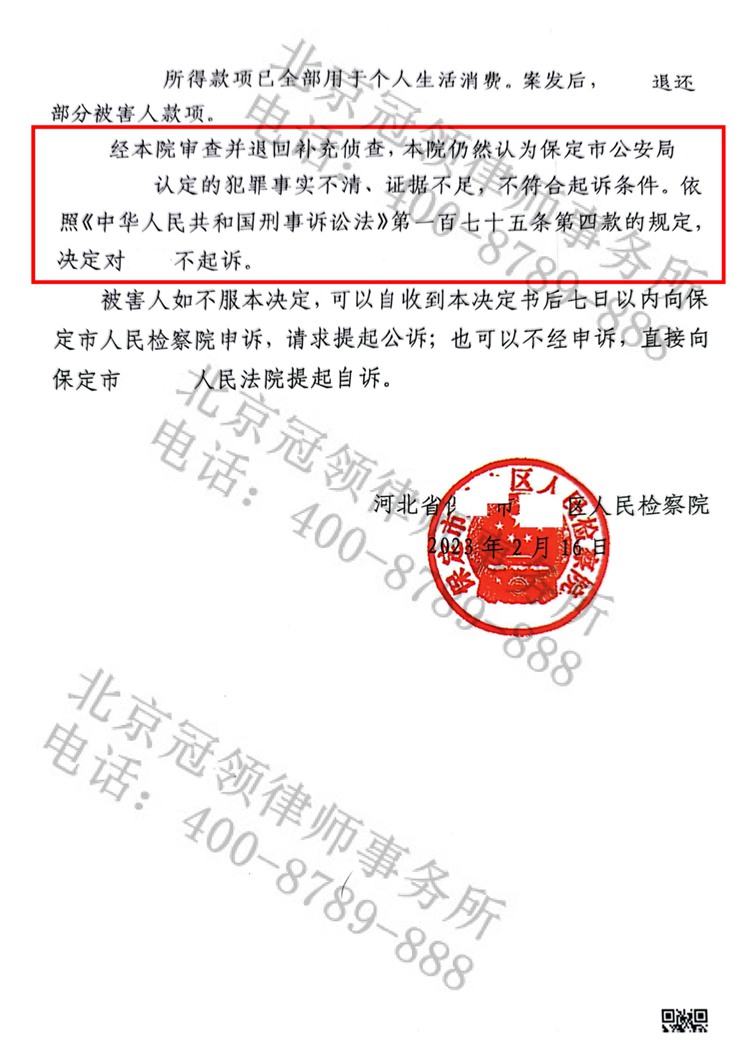

2022年2月至6月期间,钱某伙同他人虚构“办理公租房”事实,骗取40名被害人159万元,引发社会关注。公安机关在经过侦查之后,以钱某涉嫌诈骗罪为由将其移送审查起诉。然而,保定市某区检察院在经过两次退回补充侦查后,认为案件存在关键证据不足的问题,于2023年2月依法作出不起诉决定。

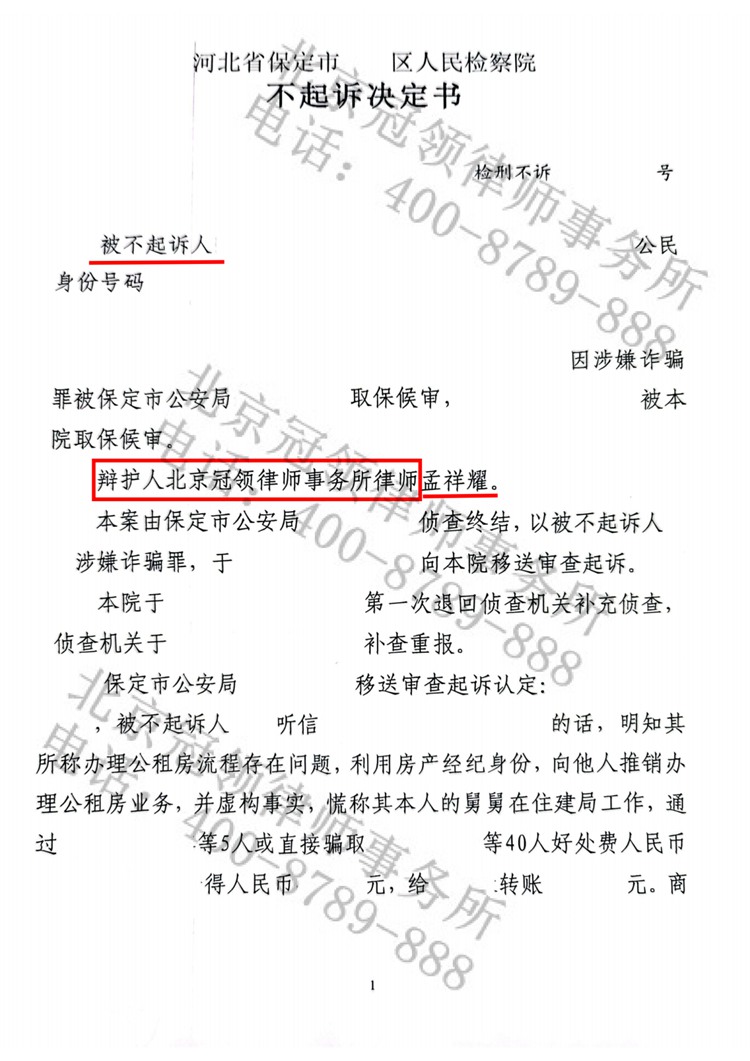

案件移送审查起诉后,钱某深知自己有面临数年刑期的风险,于是立即联系北京冠领律师事务所寻求专业帮助,律所指派律师孟祥耀担任钱某的辩护人。家属表示,尽管钱某坚称并未虚构事实,但案件涉及人数众多、金额巨大,法律后果难以预料。律师接案后第一时间赶赴保定,着手调取案卷材料。与此同时,律师还安排了与钱某的会见,对案件相关细节进行核实。面对当事人对案件走向所表现出的忧虑,律师始终秉持着专业的态度,对案情进行细致梳理,从而明确辩护方向。

律师在大致了解案情后指出,我国《刑法》第266条规定,诈骗罪需具备“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为及“存在非法占有目的”的主观故意,且两者需形成完整证据链。司法实践中,对于职业中介类诈骗案件,常因资金流向复杂、言辞证据单一而存在争议。

本案中,律师结合学术理论与案情进行分析:其一,诈骗罪的核心在于行为人是否主动捏造关键事实。钱某虽参与介绍公租房业务,但现有证据无法证明其直接虚构“住建局关系”,部分被害人陈述存在夸大或矛盾之处。其二,资金分配上,钱某收取的48万余元系按业务比例分成,与林某的转账记录未体现“分赃”特征,难以认定其具有非法占有全部款项的故意。其三,公租房办理本身存在灰色空间,当事人是否“明知违法”需结合客观证据,而侦查机关未能提供钱某知悉流程违法的直接书证。学术上,此类案件若事实存疑,应遵循“存疑有利于被告人”原则进行处理。

律师介入案件后首先调取全部案卷,发现公安机关的指控主要依赖被害人陈述及部分转账记录,但缺乏钱某虚构事实的录音、书面协议等直接证据。首次会见时,钱某强调其仅按林某要求介绍客户,从未自称有“住建局关系”。律师捕捉到这一细节,随即向检察机关提交《法律意见书》,指出公安机关的指控逻辑存在断层。

检察机关第一次退查之后,侦查机关补充的证人证言仍未能印证关键事实。面对僵局,律师转变策略,重点剖析资金流向。钱某所得的48万元中,大部分用于支付房源中介成本,与诈骗赃款用于挥霍的特征明显不符;而林某收取的110万元虽用于消费,但无直接证据证明钱某对此知情。律师多次与承办检察官当面沟通,结合类案裁判规则,强调“共同犯罪故意”的证据不足。第二次退查期间,律师主动提交十余份类似不起诉案例,并援引《刑事诉讼法》第175条“证据不足不起诉”条款,最终说服检方。

2023年2月,保定市某区检察院采纳律师意见,认定本案事实不清、证据不足,依法对钱某作出不起诉决定。这起金额超百万的诈骗指控,在律师的全力辩护下终以“无讼”落幕,为当事人避免了刑事处罚风险,也彰显了司法对证据标准的严格坚守。

撰稿人:李晓雯

审稿人:董振杰