2025-04-03 11:00:25

文章来源:北京冠领律师事务所

阅读:660

2021年至2022年,上海浦东新区发生一起以艺术品收藏为名的团伙诈骗案。主犯李某通过注册境外机构、伪造官方证书,生产假冒收藏品,伙同张某、吴某、于某等人虚构藏品价值,骗取28万元。

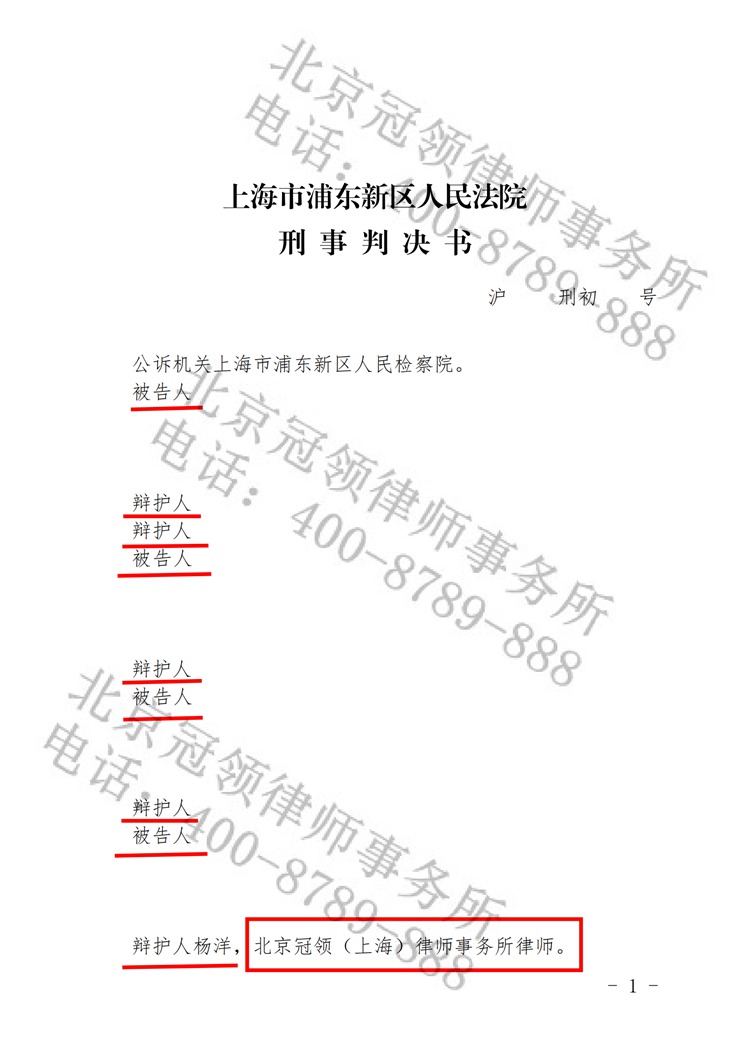

2022年10月,于某被取保候审后,其家属辗转联系到北京冠领(上海)律师事务所,律所指派律师杨洋担任于某的辩护人。面对“诈骗罪共犯”的指控,家属担忧刚步入社会的于某将背负沉重刑责,但对案件细节所知甚少。

律师初步研判案卷后指出,根据《刑法》第266条,诈骗罪需具备“非法占有目的”与“虚构事实、隐瞒真相”的双重要件。司法实践中,主从犯的区分尤为关键:主犯需对犯罪整体知情并主导实施,从犯则限于辅助性、局部性参与。

本案中,于某虽参与采购引流产品,但其未参与话术设计、资金收取等核心环节。客观上,于某仅执行上级指令;主观上,于某入职时间短、认知水平有限,对李某虚构机构、伪造证书的全貌缺乏明确认知。此外,《刑法》第72条明确,缓刑适用需综合考量犯罪情节、悔罪表现及社会危害性。于某到案后主动退赔、认罪认罚,且无前科,符合“犯罪情节轻微”的实质条件。律师指出,若机械适用共犯连带责任,忽视个体行为差异,将违背罪责刑相适应原则。

介入案件后,律师面临的首个难题便是如何证明于某的辅助角色。审计报告显示,于某仅负责联系厂商采购低价银元,采购价与售价的巨额差价由主犯操控,而她对此并无决策权。律师调取于某与上家的聊天记录,发现对话中多次提及“按李总要求采购”,且未涉及伪造证书、虚构背景等关键欺诈环节。与此同时,同案主犯李某的供述也印证了于某未被纳入核心管理层。

然而,公诉机关起初认为,于某长期参与采购,应对诈骗模式存在概括性认知。为打破僵局,律师提交了三组新证据:一是于某入职仅半年的劳动合同,证明其参与时间短;二是于某银行流水显示未获取销售分成,仅有固定工资,印证其未实际获利;三是经多名业务员证实,他们从未向于某汇报过诈骗话术细节。

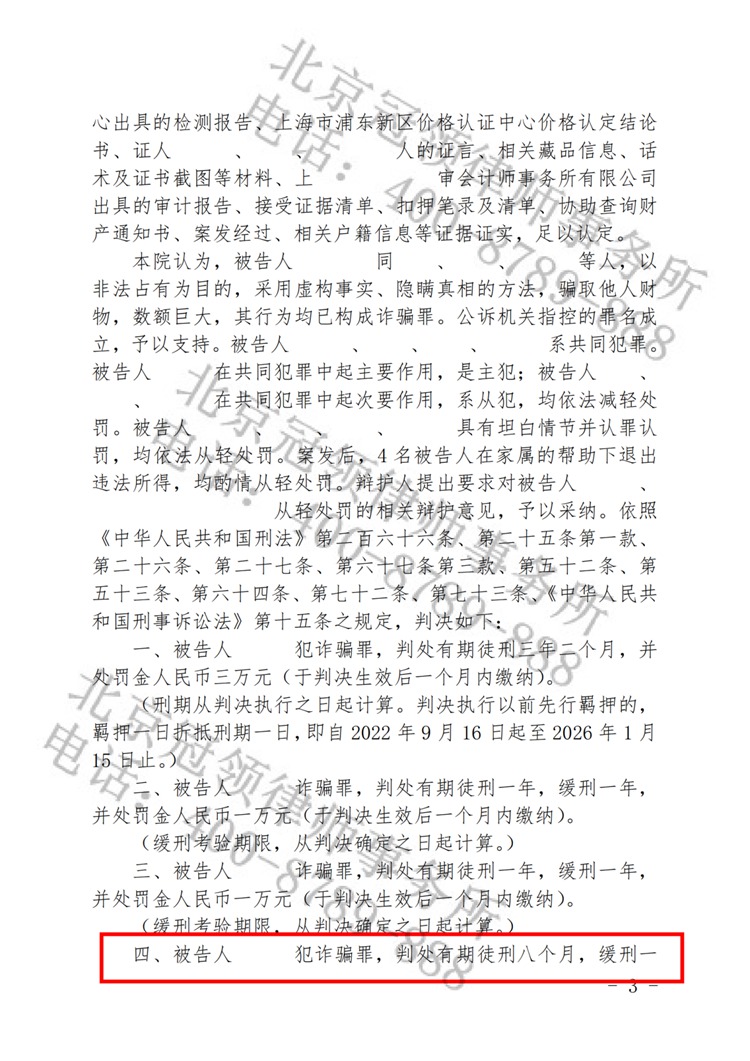

庭审中,律师进一步指出,于某只有中专学历、无艺术品行业经验,客观上难以识别藏品证书真伪,主观恶性显著低于主犯。律师强调,若将于某与直接实施诈骗的业务员等同量刑,将导致“过罚失当”。最终,法院采纳了“从犯+坦白+退赔”的辩护逻辑,在量刑建议中增加缓刑适用。

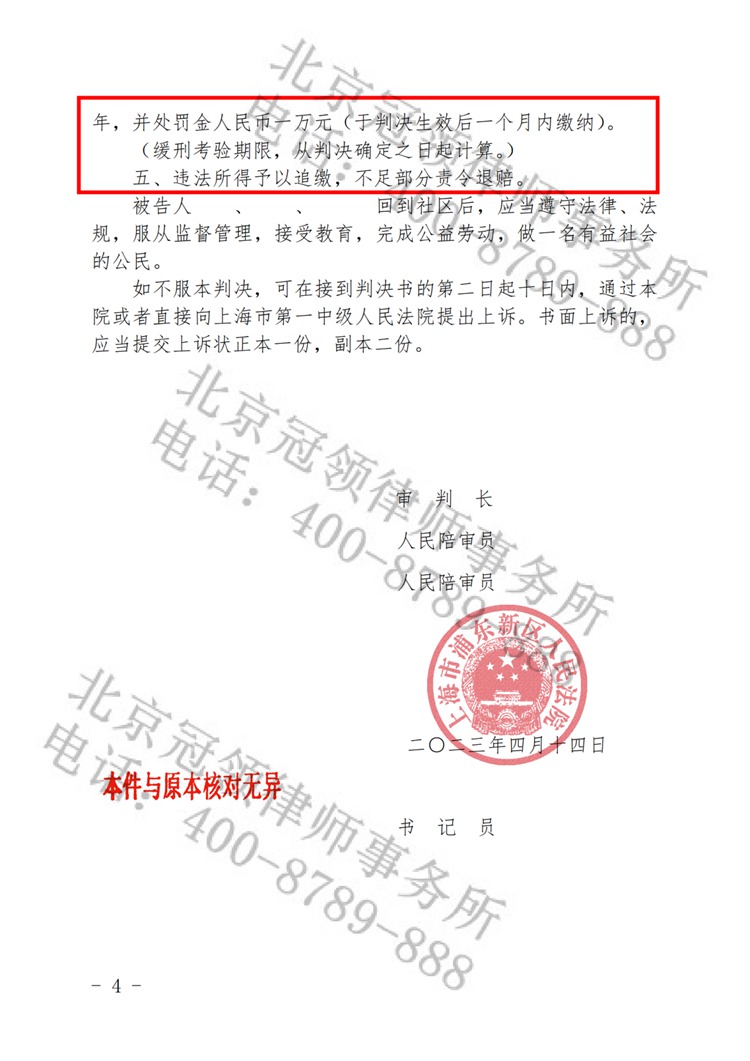

2023年4月,上海市浦东新区人民法院作出判决:于某犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年。这起案件不仅体现了个体罪责的精准裁量,更彰显了司法对“边缘参与者”的人文关怀。法律从不应是冰冷的铁幕,而应是一把量度是非的戒尺,既有惩恶的锋芒,亦有容错的空间。

撰稿人:李晓雯

审稿人:段光平