2025-05-15 10:01:09

文章来源:北京冠领律师事务所

阅读:867

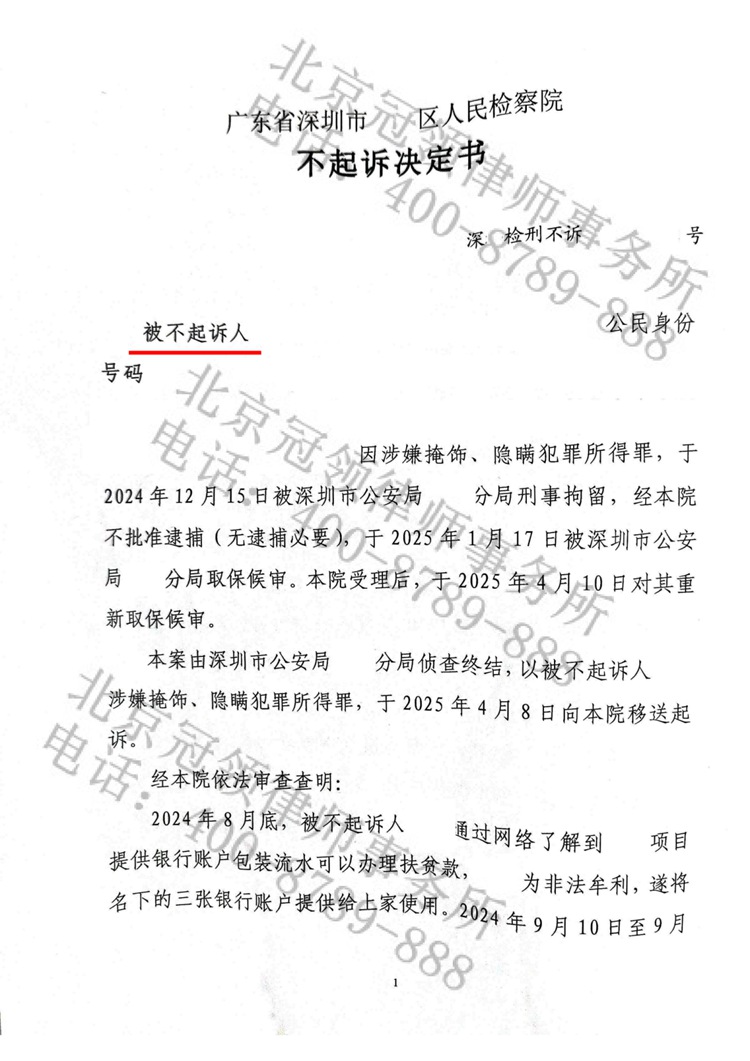

2024年8月,男子吴某因轻信网络骗局,将名下三张银行卡提供给他人用于转移诈骗资金,涉案金额达6万元。同年12月,吴某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被深圳市公安局某区分局采取刑事拘留措施。案件移送审查起诉后,在冠领律师的专业辩护下,深圳市某区检察院经全面审查,认定吴某犯罪情节轻微,最终于2025年4月作出不起诉决定,案件成功实现法律效果与社会效果的统一。

吴某被刑事拘留次日,其家属通过多方咨询联系到北京冠领(深圳)律师事务所,律所指派律师张弦担任吴某的辩护人。家属坦言,吴某文化水平有限,对法律认知不足,误信“包装流水可申领扶贫款”的虚假宣传,如今身陷囹圄令全家陷入焦虑。律师在接案当日便前往看守所会见吴某,对案情进行初步梳理,明确其行为仅是提供账户,并未参与诈骗的核心环节。

律师在初步了解案情后指出,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的核心在于行为人明知物品系犯罪所得仍予以转移、窝藏或代为销售,量刑时需综合主观明知程度、客观行为危害性及犯罪情节轻重三大方面。根据《刑法》第312条,该罪法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制,情节严重者可处三至七年有期徒刑。学术争议焦点常集中于“明知”的认定标准:若行为人仅概括性明知资金可能违法,但无具体犯罪合意,则认为其主观恶性较低。

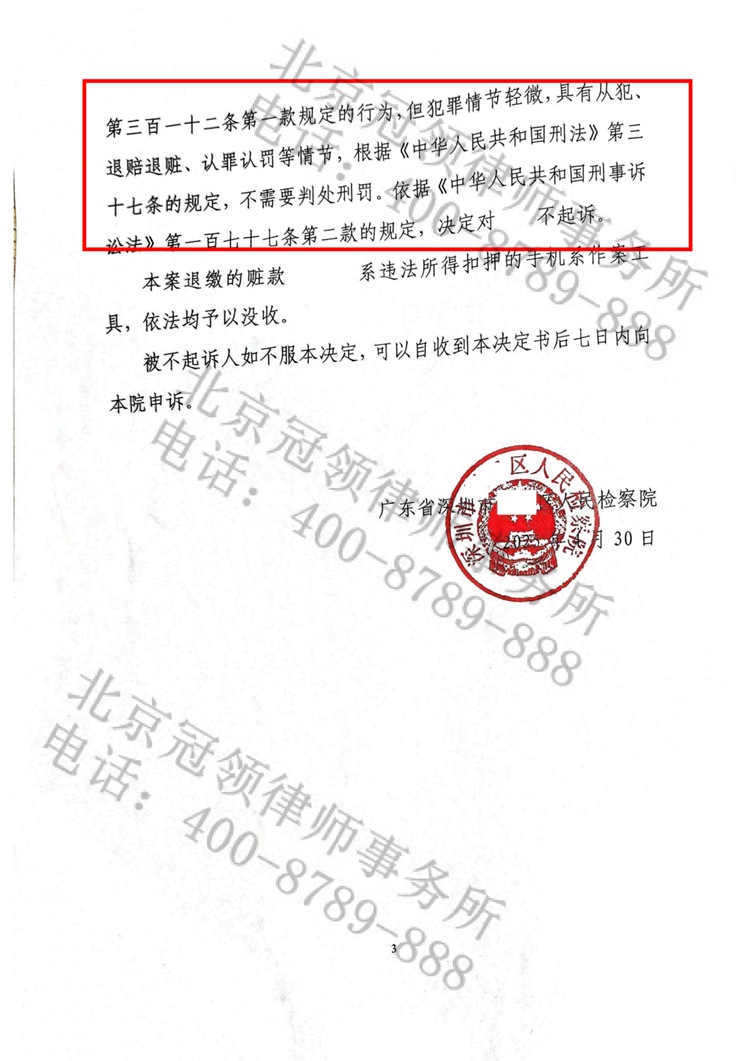

本案中,吴某受上家诱导提供账户,未直接参与诈骗策划,且资金转移过程完全受上家操控,其行为更接近“工具性帮助”,与主动参与销赃存在本质区别。此外,司法解释强调,对于初犯、从犯且全额退赃或者取得被害人谅解的案件,可依法从宽处理。冠领律师据此提出,吴某的客观作用有限、主观恶性轻微,符合“犯罪情节显著轻微”的法定不起诉条件。

案件初期,办案机关认为吴某名下账户直接接收诈骗资金且多次操作取现,涉嫌故意掩盖资金流向,理应定罪。针对以上指控,律师调取了全部的银行流水明细,发现吴某仅按上家指令被动操作,未对资金进行二次分配或隐匿,其取现之后进行汇款的行为亦完全受上家远程指挥。针对“明知”认定难点,律师提交类案检索报告,引用最高人民法院指导案例中“帮助行为需结合主观目的综合判断”的裁判要旨,强调吴某缺乏非法占有故意,仅为牟取小额利益而提供账户,与职业洗钱团伙存在显著差异。

与此同时,律师多次与承办检察官当面沟通,指出案件存在特殊背景。吴某系农村务工人员,文化程度低,对新型网络犯罪手段缺乏辨识力,其行为更接近“过失帮助”而非故意犯罪。为进一步强化论证的说服力,律师协调吴某家属积极退赔1300元违法所得,并主动赔偿被害人3万元获得书面谅解,完整落实认罪认罚从宽制度的实质要求。在两次退回补充侦查期间,律师针对证据链条中的模糊点,逐一提交书面质证意见,最终推动检方重新评估案件的社会危害性,认可冠领律师提出的“无刑罚必要性”辩护观点。

2025年4月,深圳市某区检察院正式对吴某作出不起诉决定,认定其虽然涉嫌犯罪但情节轻微,依法予以免除刑事处罚。涉案赃款及作案工具均被没收,案件程序终结。这一结果既维护了司法权威,亦体现了宽严相济的刑事政策,为吴某回归正常生活提供了法律保障。

撰稿人:李晓雯

审稿人:董振杰